Letzte Artikel

Herr Roeck, sind Sie eurozentristisch?

Als er nach Zürich kam, war er umstritten. Nun tritt er als arrivierter Renaissance-Spezialist ab. Bernd Roeck im Abschiedsinterview.

Eingesperrt ohne Gerichtsurteil

Bis 1981 wurde zehntausenden Menschen in der Schweiz die Freiheit entzogen, ohne dass sie eine Straftat begangen hatten. Ein vom Bundesrat eingesetztes Forschungsteam hat über die letzten vier Jahre die Geschichte der sogenannten administrativen Versorgungen untersucht und präsentiert nun fortlaufend seine Ergebnisse. Letzten Mittwoch wurde im Kulturhaus Royal in Baden zum ersten Mal ein Dokumentarfilm […]

«Meinen Job kann man nur machen, wenn man Geschichte studiert hat»

Sie glaubt an das gedruckte Buch – auch in Zeiten der Digitalisierung: Denise Schmid, Leiterin von Hier und Jetzt. Sie erzählt, wie man von der Geschichtsstudentin zur Verlegerin wird.

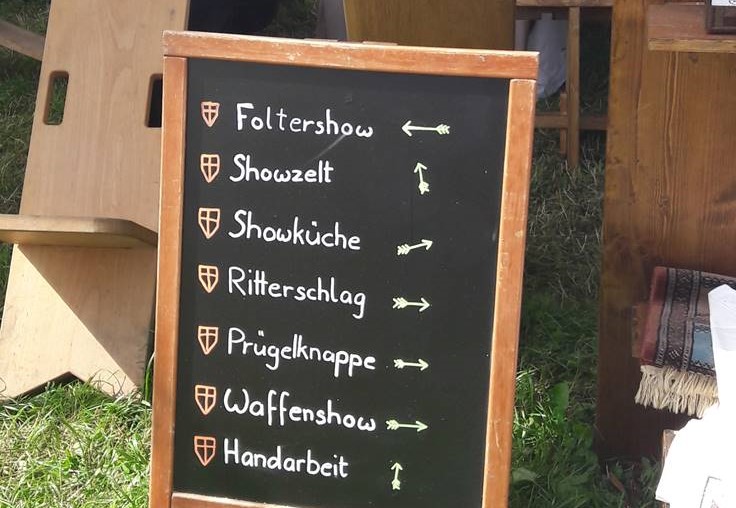

Living History – «Zeitreisen» als historische Forschungsmethode?

Lange Zeit wurden Reenactments von der Geschichtswissenschaft belächelt («Freaaak-Alarm!»). In den letzten fünfzehn Jahren begannen sich jedoch einige HistorikerInnen mit der Frage zu beschäftigen, ob und wie sich Reenactments in die historische Forschung einbinden lassen. Lässt sich also Geschichte bald nicht mehr nur sehen, sondern auch direkt erfahren?

Menschen am HS: «Man hört immer, wo ich bin»

Francesco Falone, 55, IT-Verantwortlicher des Historischen Seminars, hatte einst ein seltsames Vorstellungsgespräch. Warum er dennoch lieber hier arbeitet als in einer Waffenfabrik – und was die Nachteile seines seminarbekannten Lachens sind.

Sag mir Klio, du Muse der Geschichte, wie hast du’s mit der Literatur?

Was hat Literatur in der Geschichte zu suchen? Nichts, sagen die einen, Fakt und Fiktion gehören getrennt. Doch wer so argumentiert, macht es sich zu einfach.

«Historikerinnen haben genauso viel zur Gegenwart zu sagen wie Politologen» – Der neue SpezMaster Zeitgeschichte

Mit Bologna 2020 erweitert das Historische Seminar sein Programm um einen zusätzlichen Masterstudiengang: Zeitgeschichte.

11 Podcasts für Historiker*innen (und alle anderen)

Geschichte studieren heisst: Lesen, lesen, lesen. Doch: Geschichte kann man auch hören. Die zehn besten Podcasts für alle Geschichtsinteressierten, die auch beim Abwaschen gerne etwas über den Tellerrand hören.

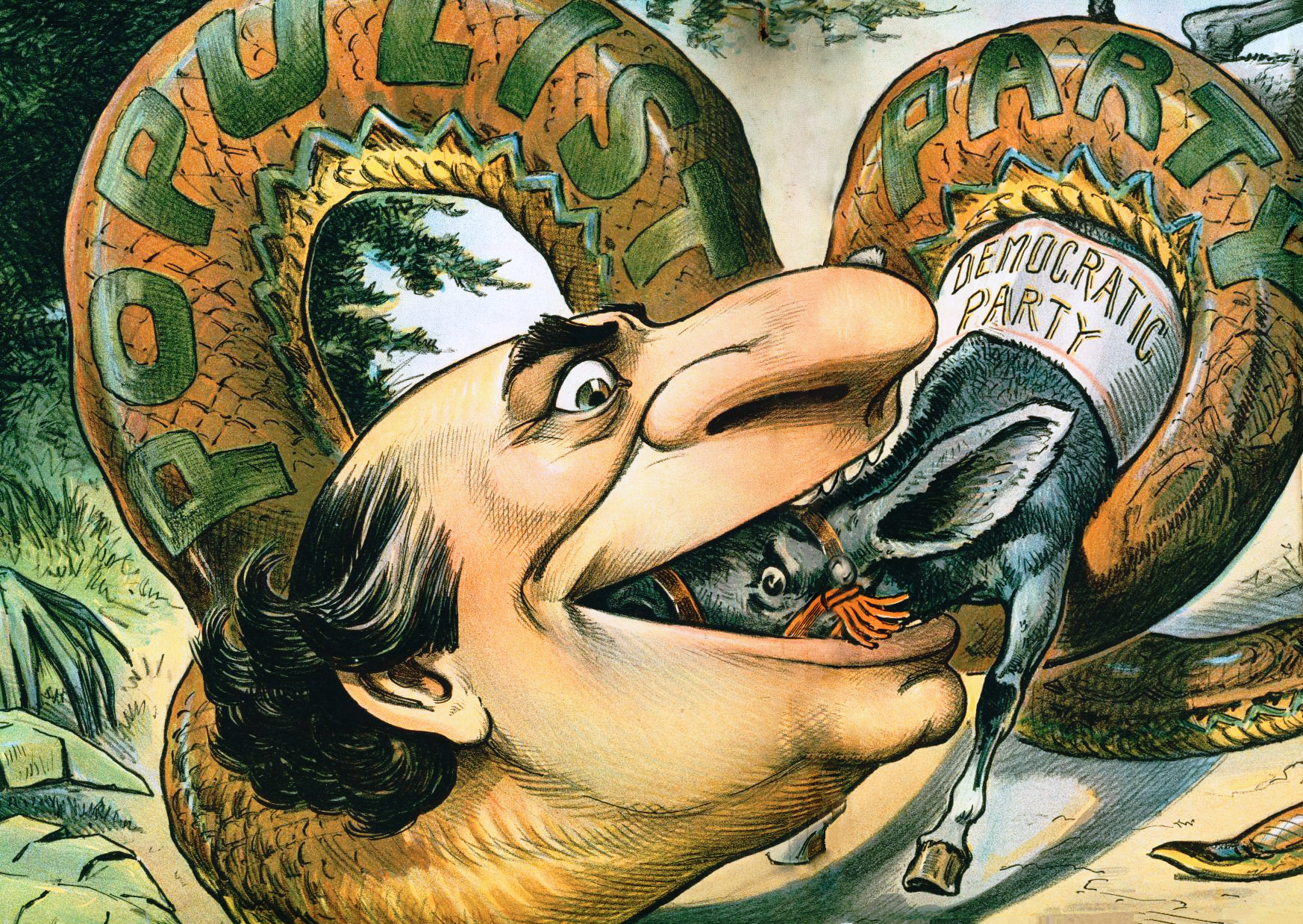

Das ist erst der Anfang

In seinem Buch «End of History», erschienen 1992, spuckte der Stanford-Politologe Francis Fukuyama grosse Töne. Bekanntlich ist es anders gekommen. Daher bedarf es heute neuer Erklärungsversuche.

Sie haben das Undenkbare getan – und wir haben sie vergessen

Die wichtigsten Revolutionen der Geschichte? USA, Frankreich, Russland – klar. Aber auch: Haiti. Wie eine Nation von Sklaven sich die Freiheit erkämpfte – und uns die Universalität der Menschenrechte.

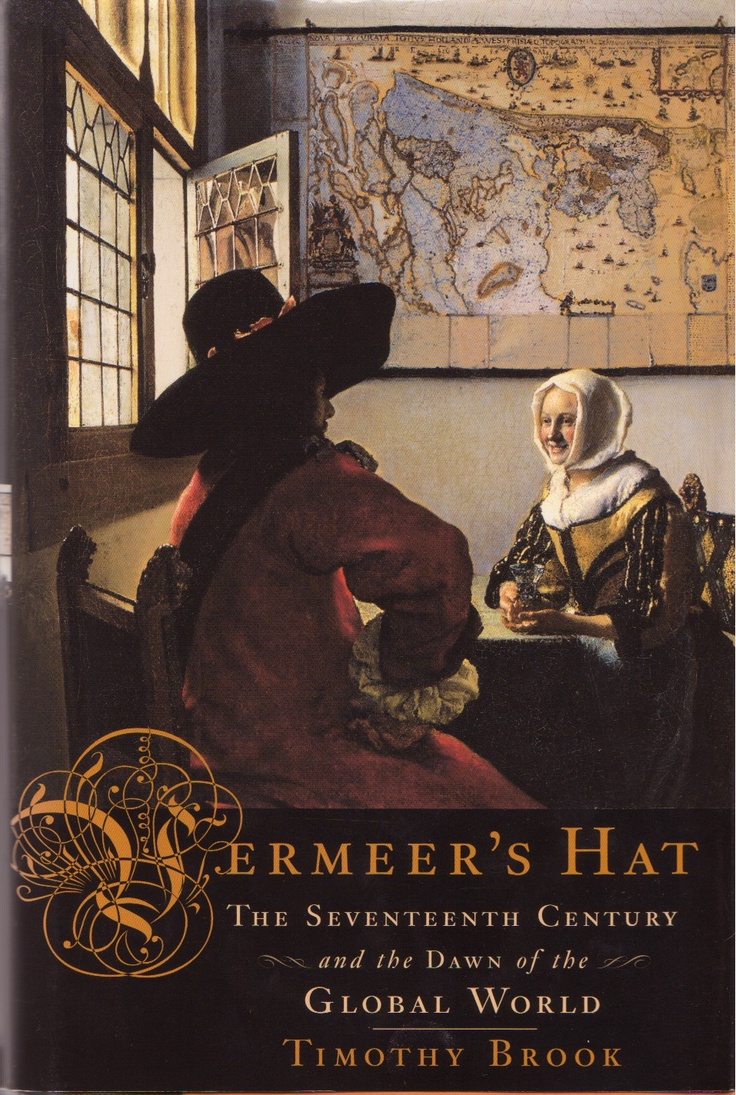

Ein Jahrhundert in acht Gegenständen

Was hat der Hut auf einem Bild des holländischen Malers Jan Vermeer mit der Entstehung einer globalisierten Welt zu tun? Timothy Brook beantwortet die Frage in seinem Buch Vermeer‘s Hat. Und erzählt fast nebenbei anhand von acht Gegenständen die Geschichte des 17. Jahrhunderts.

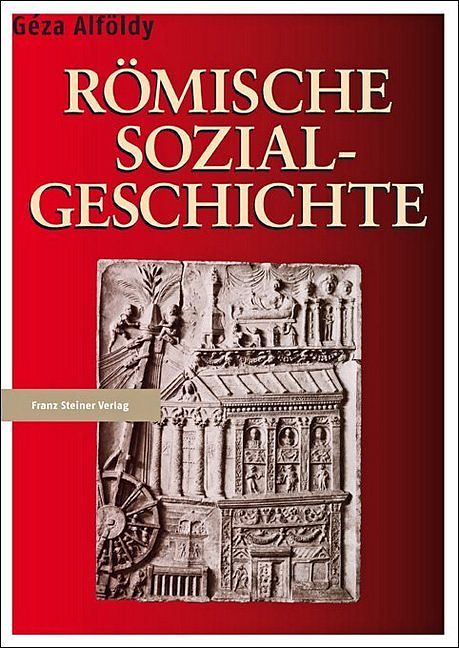

Mehr als nur Kriege und Kaiser

Der Historiker Géza Alföldy legte 1975 eine etwas andere Studie über die römische Gesellschaft vor: Römische Sozialgeschichte. Sie ist heute noch aktuell – und auch für Studis ohne Flair für die Antike eine spannende Lektüre.

Und was nützt uns das alles?

Es geht an diesem Abend in der Aula der Universität Zürich um die Verwerfungen des 21. Jahrhunderts. Trump, Brexit, Populismus, Islamismus und die vermeintliche Krise der Europäischen Union, ja, um den Niedergang des Westens. Doch Andreas Rödder vermag die Gemengelage zu einem Plädoyer zu verweben, das überzeugt.

Wer zieht Glencore zur Verantwortung?

An an der Universität Zürich wird über den Kohleabbau in Kolumbien, die Schweizer Verwicklungen darin und die Perspektiven der Konzernverantwortungsinitiative diskutiert. Eine Diskussion um Vertreibung, Verantwortung und um die Deutungshoheit über die Geschichte der Region.

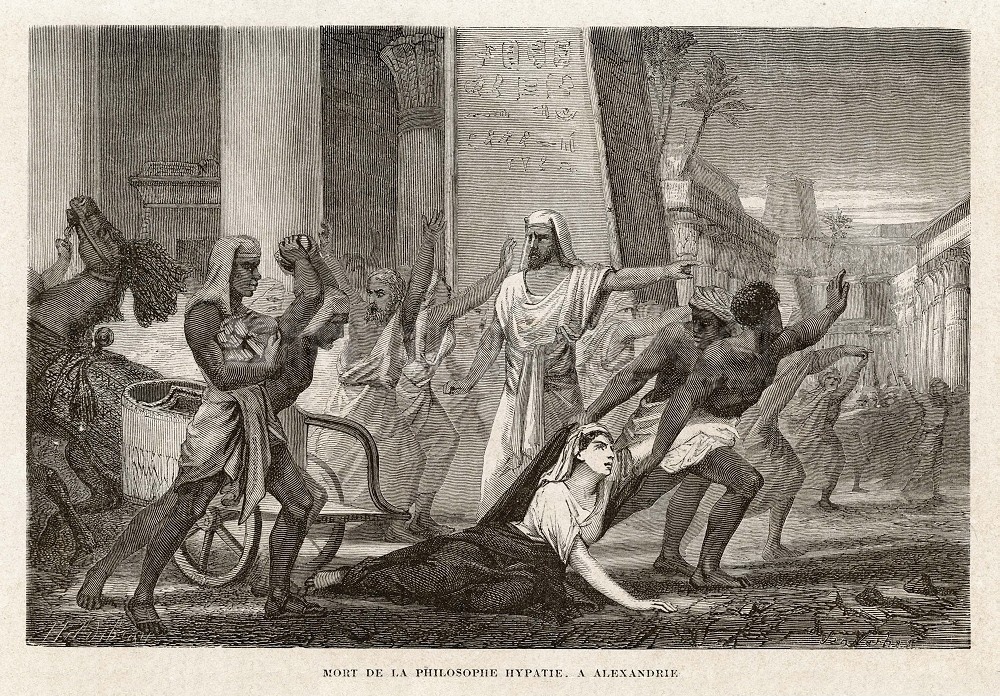

Hypatia – Von der Philosophin zur Symbolfigur

Feministische Zeitschrift, Symbolfigur für Kirchenkritik sowie für rabiate gesellschaftliche Veränderungen. Das alles vereint der Name «Hypatia». Dahinter steckt aber vor allem eine spätantike Philosophin mit einem tragischen Schicksal.