Anarchie: Ein Schreckgespenst nach Schweizer Art

Als dystopisches Phantom suchte der Anarchismus den Schweizer Bundesstaat des ausgehenden 19. Jahrhunderts heim. Da kreuzte dieser die Wege der österreichisch-ungarischen Kaiserin Sisi, später jene des Berner Chansonniers Mani Matter und heute die der Wissenschaft. Dabei lichtet sich der narrative Schleier immer mehr und lässt dahinter eine andere Geschichte hervortreten.

Ein Gespenst ging um in der Schweiz – das Gespenst der Anarchie. Das war vor über hundert Jahren; heute spukt dieses Wort nur noch vereinzelt umher. Und wenn, dann in der Regel als polemischer Begriff zur allgemeinen Beschreibung chaotischer Zustände, manchmal als ein an eine graue Wand gespraytes A in einem Kreis, seltener als museale Erinnerung an eine eigenartige historische Episode, doch kaum je als politisch relevantes Phänomen. Gründe dafür lassen sich im ausgehenden 19. Jahrhundert finden. Damals war dem Wort eine reale Dringlichkeit eingeschrieben. Angst und Schrecken schwangen darin mit. Organisierte Gewalt und verschwörerischer Terror eilten den Anarchist*innen als Ruf voraus. Berichte in Zeitungen erzählten immer wieder vom Unwesen, das diese trieben. So hätten sie es systematisch auf Regierende in ganz Europa, auf Staat und Gesetz sowie auf den gesellschaftlichen Frieden insgesamt abgesehen.

So lautete zumindest das hiesige Narrativ. Von der Presse wurde es angesichts anarchistisch motivierter Attentate in ganz Europa und gewisser gewaltbefürwortender Agitationen dankbar aufgenommen. Bürgerliche und sozialdemokratische Kreise bemühten sich gleichermassen darum, daraus politisch Profit zu schlagen. Wie einen Teufel malten sie die Anarchie an die Wand und begaben sich in Frontstellung dazu. Bund und Kantone reihten sich mit ein und verliehen dem Bild der Anarchie als einer akuten Bedrohung juristische Konturen. Diese behördliche Kriminalisierung beförderte jenes negative Bild eines rein zerstörerischen Anarchismus weiter, das sich in den Köpfen festsetzte und diesem bis heute anhaftet. Dabei verkamen die schöpferischen und sozialpolitischen Anliegen, denen sich die anarchistische Bewegung von Beginn weg verschrieben hatte, zur Nebensächlichkeit: Die Idee einer herrschaftslosen Gesellschaft, die auf Solidarität und Kooperation unter völlig freien Mitglieder*innen baut, geriet zu einer fanatischen, dann fantastischen und schliesslich vergessenen Utopie. Der Anarchismus wurde zum Mauerblümchen, zur Fussnote in der Schweizer Geschichte.

«Anarchie» – Mehr als ein Wort

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Anarchismus wieder zugenommen. Auch in der Schweiz haben jüngst zwei geschichtswissenschaftliche Dissertationen sowie ein rechtswissenschaftlicher Sammelband diesen Trend bestätigt. Der Blick in diese Forschung zeigt, dass die Schweiz eine nicht zu vernachlässigende Rolle innerhalb der Geschichte des Anarchismus spielte. Auf ihrem Gebiet bildeten sich schon früh zentrale Standorte der Bewegung heraus und insbesondere als Exilland behielt sie diese Bedeutung bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ausserdem wird in vielen Forschungstexten der Wunsch nach einer kritischeren und öffentlichen Auseinandersetzung mit der Anarchie geäussert. Die Verfasser*innen wollen stärker für die Unterscheidung zwischen der Geschichte des Begriffs zum einen und zum anderen den sozialphilosophischen Überlegungen dahinter sensibilisieren.

Um dem in Ansätzen Folge zu leisten, sei an dieser Stelle ein kleiner Exkurs eingelegt: Der Begriff «an-archia» stammt aus dem antiken Griechenland, bedeutet so viel wie «ohne Herrschaft» und wurde zunächst zur Bezeichnung militärischer Gruppen ohne Führung verwendet. Der Begriff verlor aber früh seinen technischen Gebrauch und wurde bereits von Platon und Aristoteles zur abwertenden Beschreibung einer degenerierten Demokratie genutzt. Die in der Regel negative Verwendung setzte sich bis in die Neuzeit fort. Nach der Französischen Revolution fand der Begriff seinen festen Platz in politischen Diskursen und avancierte zum beliebten Kampfbegriff zur Herabwürdigung gegnerischer, meist reformorientierter Parteien. Als im Zug der Industrialisierung die Not von Arbeiter*innen vermehrt in den Fokus geriet und Antworten auf die Soziale Frage gesucht wurden, besann sich der französische Ökonom Pierre-Joseph Proudhon in den 1840er-Jahren auf die einstige Bedeutung des Anarchie-Begriffs. Er fand darin ein treffendes Konzept für die von ihm und anderen verfolgten Ideen einer besseren Gesellschaft, nämlich einer Ordnung ohne Herrschaft. Der Begriff behielt seinen diffamierenden Charakter, trug aber fortan auch eine betont positive Note in sich und entwickelte sich zu einer relevanten Position im politischen Gefüge.

Antiautoritär von London in den Jura

Proudhons Schriften waren typisch für viele der vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Blüte gelangenden sozialistischen Denkrichtungen. Diese sahen weder göttliches noch individuelles Handeln als Ursache für soziale Not. Verantwortlich dafür waren für sie vielmehr die gesellschaftlichen Bedingungen und der ökonomische Rahmen. Die Not des Menschen hängt, so diese Logik, von seiner Umgebung ab und muss durch politisches und wirtschaftliches Handeln korrigiert werden. Mit dem Traum einer egalitären Gesellschaft vor Augen entstand eine bunte Mischung aus kaum miteinander in Einklang zu bringenden Gesellschaftsentwürfen. Die Arbeiterbewegung, die sich gegen die konkreten Missstände mobilisierte, griff diese utopischen Gedanken Mal mehr Mal weniger auf und trug sie auf die Strassen Europas.

Prominenter Ausdruck davon war die Internationale Arbeiterassoziation, die 1864 in London gegründet wurde. So stark hier der Wille zur Änderung des Status quo war, so vielseitig waren die unterschiedlichen Positionen innerhalb dieser Ersten Internationalen. Für Aufsehen sorgte besonders der Richtungsstreit zwischen dem zentralistisch orientierten Zentralrat um Karl Marx auf der einen und einem strikt antiautoritären und föderalistisch ausgerichteten Flügel um Michail Bakunin auf der anderen Seite. Als russischer Revolutionär aus adliger Familie verbrachte Bakunin ein Leben zwischen Gefängnis und Exil. Dabei führten ihn seine Wege öfters durch die Schweiz. So auch 1872 als die Lagerkämpfe der Arbeiterassoziation zu Ausschlüssen der föderalistischen Theoretiker*innen führten, der Trennung von Marxismus und Anarchismus einen offiziellen Charakter verliehen und im Gegenzug die Gründung der Antiautoritären Internationalen im anarchistischen Epizentrum jener Zeit bewirkten, im jurassischen Dorf Saint-Imier.

Heute gilt Saint-Imier als ein bedeutender Erinnerungsort des Anarchismus. Damals befand sich hier der zentrale Knotenpunkt der Fédération jurassienne, eine Sektion und Triebfeder hinter der Antiautoritären Internationalen. Hier mobilisierte sich zudem die Arbeiter*innenschaft der Uhrenindustrie als einer der weltweit ersten Versuche ganz konkret in anarchistischer Orientierung und wurde zu einem Vorbild von internationalem Rang. Die Schweiz war aber generell als organisatorischer Standort von Bedeutung. Sie war häufiger Austragungsort einschlägiger Kongresse und sie bot sich als neutraler Staat mitten in Europa als wichtiger Rückzugsort für politisch Verfolgte der umliegenden Ländern an. Eine relativ liberale Asylpolitik und die seit 1848 in der Verfassung festgeschriebene Pressefreiheit erlaubten es den Anarchist*innen, hier mit geringerem Risiko zu agieren. Bakunin war nur einer unter vielen, die diesen Weg einschlugen und damit Spuren in der schweizerischen Arbeitergeschichte hinterliessen.

Eine folgenschwere Scherzaktion

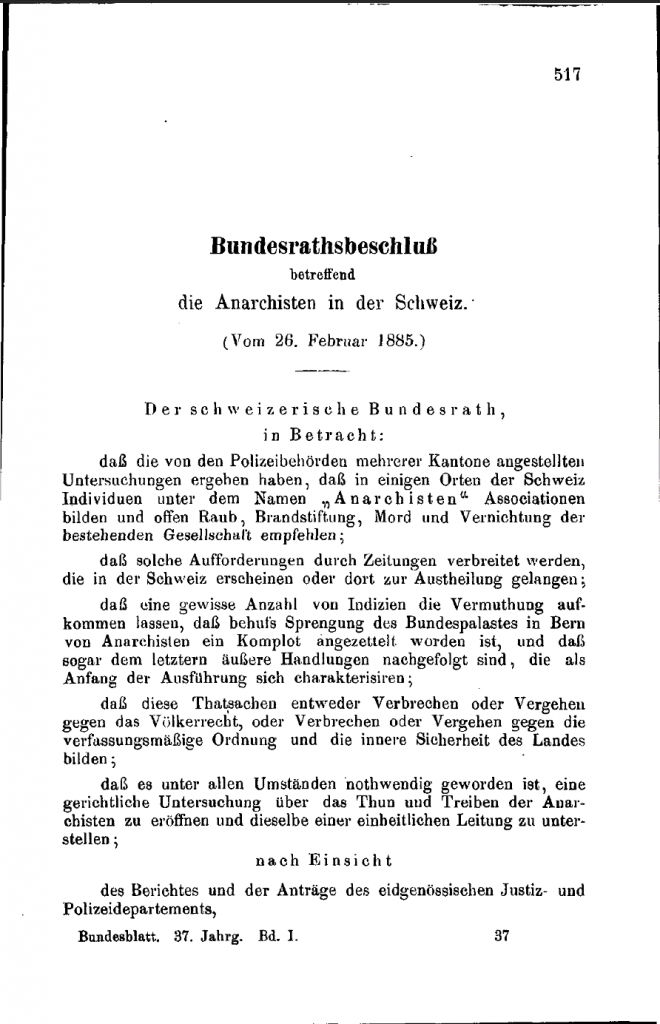

Heute liegt Bakunin auf dem Bremgartenfriedhof in Bern nur wenige Meter neben dem Schweizer Liedermacher Mani Matter begraben. Dieser erzählt in seinem Lied «Dynamit» von einem nächtlichen Spaziergang über die Bundesterrasse, wo er einem bärtigen Mann gerade noch ausreden kann, das Bundeshaus hochzujagen. Dieser Vorfall entspringt nicht allein der Fantasie des Mundartpoeten, sondern rührt von einer kuriosen Episode aus dem Jahr 1885. Damals veranlasste eine Reihe anonymer Briefe den Bundesrat dazu, erstmals eine bundesweite Aktion gegen den Anarchismus zu koordinieren. Die dubiosen Zuschriften warnten vor einer geplanten Sprengung des Bundeshauses. Trotz Zweifel an der Echtheit der Briefe und magerer Beweislage wurde die Situation genutzt, um gegen das angedrohte Attentat als anarchistisches Komplott vorzugehen. Vor allem aber stand dahinter die Absicht, die Bewegung als Ganzes zu durchleuchten. Ganz aufgeklärt wurde der Fall nie. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den Briefen wohl eher um eine für die Zeit nicht ungewöhnliche, provokante Scherzaktion handelte.

Das Ereignis blieb jedoch nicht ohne Folgen. Tragisch war das Schicksal eines Coiffeurs ohne politische Ambitionen oder Verbindungen zu anarchistischen Kreisen. Dieser wurde auf Grund seiner Handschrift als möglicher Absender der Briefe überführt. In den Verhören beteuerte er stets seine Unschuld und erhängte sich schliesslich in seiner Zelle. Politisch ermöglichten die Drohbriefe zahlreiche Personenüberwachungen, Hausdurchsuchungen und Verhaftungen von der Ost- bis in die Westschweiz. Zwar wurden dabei keine Pläne zur Bundeshaussprengung gefunden, dafür erhielten die Behörden tiefe Einblicke in Funktionsweise anarchistischer Organisationen. Die Schweizer Regierung wusste in der Folge viel besser darüber Bescheid, wie viele und welche Menschen inwiefern Teil der Bewegung waren und welche Bedrohung tatsächlich von anarchistischen Kreisen ausging. Die Haupterkenntnis war, dass weder ein Staatsputsch bevorstand noch eine Massenbewegung ihr Unwesen trieb. Stattdessen sah man sich mit relativ wenigen engagierten Akteur*innen konfrontiert, die sich vehement und in erster Linie an der Druckerpresse für die politische Meinungsfreiheit einsetzten.

Die nicht zuletzt auch von der bürgerlichen Presse mit Argusaugen verfolgte Geschichte befeuerte die öffentliche Angst eines willkürlichen Anarchoterrorismus. Das diffuse Anarchismus-Phantom legitimierte 1888 den bundesweiten Ausbau der Politischen Polizei und führte 1894 zur Verabschiedung der restriktiven Anarchistengesetze, die auf die Zerschlagung einer um sich greifenden Bewegung zielten. Um weiteren politischen Aktionen vorzubeugen, drohte die Regierung mit Gefängnis und Zuchthaus bei der «Absicht, Schrecken zu verbreiten oder die allgemeine Sicherheit zu erschüttern». Die Gesetze dienten nicht zuletzt der Beruhigung der Schweizer Öffentlichkeit, wurden in kürzester Zeit verabschiedet und in den folgenden Jahren weiter verschärft. Juristisch eher vage formuliert, hatten sie weniger konkret rechtliche Konsequenzen, als dass sie die hiesige politische Praxis staatlicher Überwachung erweiterten.

Bundesratsbeschluss von 1885 zum Vorgehen gegen den Anarchismus in der Schweiz. (Quelle: admin.ch)

Fremde Geister auf Schweizer Grund

All dies konnte nicht verhindern, dass sich am 10. September 1898 in Genf ein aufsehenerregendes, anarchistisch motiviertes Attentat auf Schweizer Boden ereignete. Der italienische Staatsbürger, Tagelöhner und selbsternannte Anarchist Luigi Lucheni verübte mit einer Feile einen tödlichen Angriff auf die äusserst beliebte österreichisch-ungarische Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als «Sisi». Obwohl Lucheni bereits ein paar Wochen zuvor Eingang in die behördlichen Akten gefunden hatte, entging er als Einzelakteur und ohne Anbindung zur Arbeiter*innenschaft dem engmaschigen Schweizer Überwachungsnetz. Als Reaktion auf diesen Mord wurde bereits im darauffolgenden Dezember die Internationale Konferenz von Rom für die soziale Verteidigung gegen Anarchisten einberufen. So sollte grenzübergreifend und entschieden gegen den vermeintlich professionell organisierten anarchistischen Terror vorgegangen werden.

In ganz Europa und insbesondere der Schweiz sorgte Sisis tragischer Tod für einen medialen Aufschrei. Die Schweiz war erst kurz zuvor verstärkt zu einem Einwanderungsland geworden. Infolgedessen hatten Überfremdungsängste und Ressentiments gegen Zugewanderte zugenommen. Das Attentat des Italieners verstärkte diese noch weiter. In den folgenden Jahren verband sich in der öffentlichen Wahrnehmung die Angst vor der Anarchie immer mehr mit einer xenophoben Grundstimmung. So wurde der Anarchismus – um es mit den Worten des Historikers Nino Kühnis zu sagen – «zum durch und durch kriminellen, ausländischen und antischweizerischen Produkt gestempelt». Sein utopisches Programm verschwand in der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit.

100 Jahre später ist vom bedrohlichen Schreckgespenst kaum mehr etwas übrig. Vielmehr haben sich im Lauf der Zeit Hemmschwellen und Berührungsängste verflüchtigt. Die Auseinandersetzung mit dem Anarchismus fristet zwar noch immer ein Schattendasein, doch nicht mehr zwingend als rotes Tuch. Die Forschung nimmt sich vermehrt dem Thema kritisch an und schreitet die schleierhaften Irrwege des Anarchismus-Phantoms ab. Die Bewegung wird als konkretes Phänomen der Geschichte ernstgenommen und ihre Träume einer herrschaftslosen Gesellschaft zu einem denkbaren Horizont.

Die im Text erwähnte Forschungsliteratur

– Eitel, Florian: Anarchistische Uhrmacher in der Schweiz. Mikrohistorische Globalgeschichte zu den Anfängen der anarchistischen Bewegung im 19. Jahrhundert, Bielefeld 2018.

– Kühnis, Nino: Anarchisten! Von Vorläufern und Erleuchteten, von Ungeziefer und Läusen. Zur kollektiven Identität einer radikalen Gemeinschaft in der Schweiz, 1885-1914, Bielefeld 2015.

– Mathis, Klaus / Langensand, Luca (Hg.): Anarchie als herrschaftslose Ordnung?, Berlin 2019 (Recht und Philosophie 5).